Oltre la Terra: K2-18 b e l’etica dell’universo abitabile

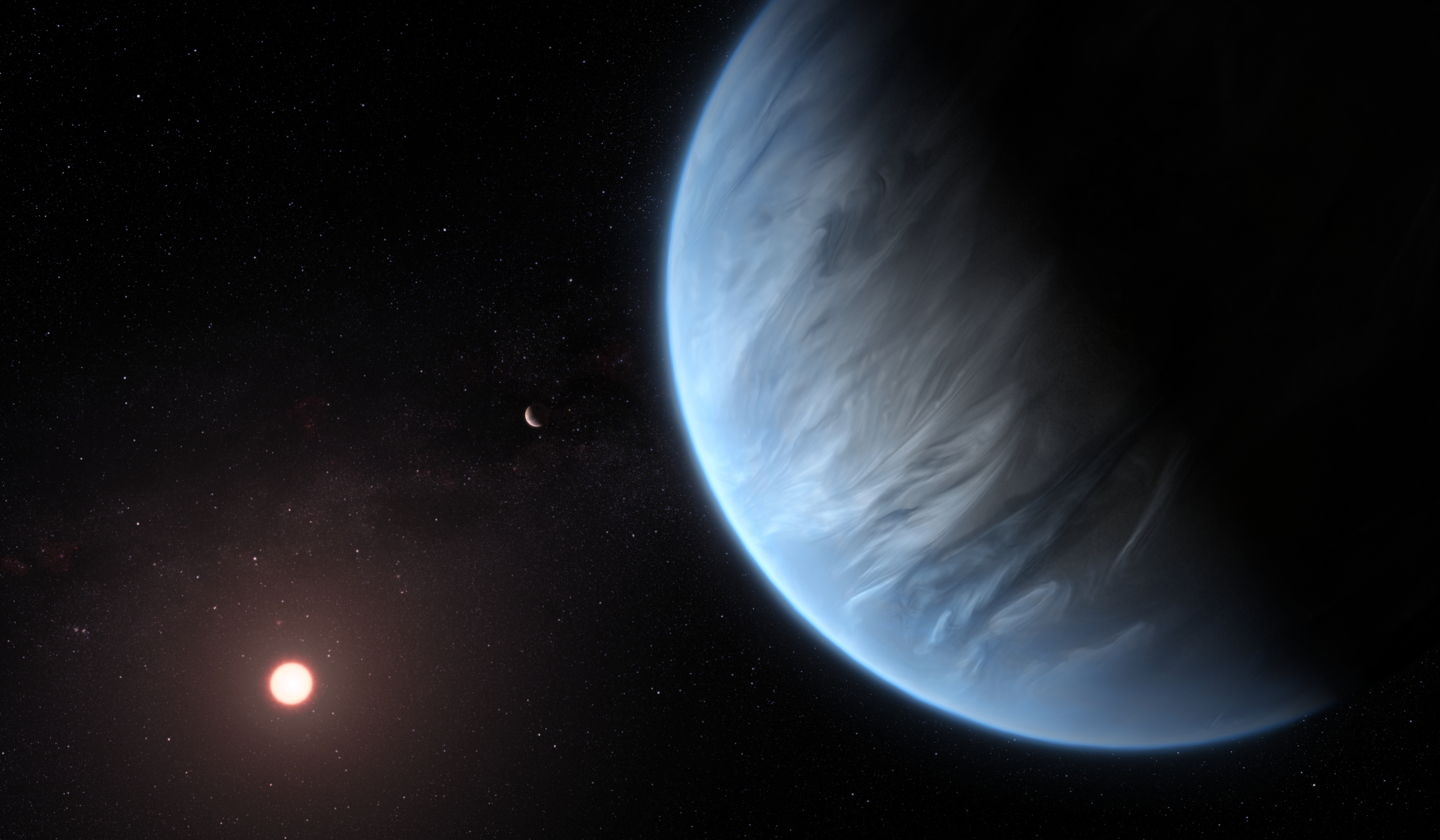

Rappresentazione artistica di K2-18 b (ESA/Hubble, M. Kornmesser CC BY 4.0)

Rappresentazione artistica di K2-18 b (ESA/Hubble, M. Kornmesser CC BY 4.0)

A 124 anni luce da noi, nel cuore della costellazione del Leone, orbita silenziosamente K2-18 b, un esopianeta che, pur invisibile a occhio nudo, sta scuotendo le fondamenta non solo dell’astrofisica, ma anche della nostra visione del mondo e di noi stessi.

Scoperto nel 2015, questo pianeta ha attirato l’attenzione globale dopo le osservazioni del telescopio James Webb, che hanno rivelato nella sua atmosfera la presenza di molecole come metano, anidride carbonica e — forse — dimetil solfuro (DMS), un composto sulla Terra associato a forme di vita marine. Nessuna prova definitiva, certo. Ma quanto basta per riaccendere domande che l’essere umano si pone da sempre: siamo soli? E se non lo siamo, cosa cambia?

K2-18 b non è un semplice oggetto da catalogare, né una curiosità tra le migliaia di esopianeti già noti. È, piuttosto, un crocevia: tra osservazione scientifica e immaginazione filosofica, tra analisi molecolare e stupore esistenziale. È come se, osservando i suoi gas atmosferici, non stessimo solo scrutando un altro mondo, ma un altro possibile modo di essere mondo.

Questa non è una storia di scienza “contro” spiritualità, ma di scienza che apre varchi in territori finora considerati esclusivamente interiori: la coscienza, l’etica, il senso di appartenenza al cosmo. Per questo, parlare di K2-18 b significa parlare anche di noi. Di ciò che siamo pronti a riconoscere come “vita”, di ciò che ci rende umani, e del posto che occupiamo — o immaginiamo di occupare — nell’universo.

I volti possibili di K2-18 b: oceani, gas e magma

Le ipotesi scientifiche sul suo stato fisico e chimico raccontano storie diverse, tutte affascinanti:

Hycean: l’oceano alieno

Tra le ipotesi più affascinanti c’è quella che classifica K2-18 b come un pianeta hycean: un mondo coperto da un oceano globale, avvolto in un’atmosfera ricca di idrogeno. Gli indizi sono promettenti: metano, anidride carbonica e, forse, tracce di dimetil solfuro (DMS), un composto sulla Terra prodotto da microbi marini. L’assenza di ammoniaca potrebbe indicare che un oceano liquido la sta assorbendo, mentre la temperatura stimata è compatibile con la presenza di acqua. In un certo senso, questo scenario ci parla di una culla liquida del possibile.

Mini-Nettuno: il gigante gentile

Un’altra teoria vede K2-18 b come un mini-Nettuno: un pianeta gassoso, con un nucleo roccioso e un’atmosfera densa, priva di una superficie solida. La densità relativamente bassa sostiene quest’ipotesi. Qui, non ci sarebbe un luogo dove “camminare”, né forse oceani, ma un’intera ecologia fatta di venti e reazioni chimiche potrebbe prendere vita tra le nubi.

Super-Terra: fuoco sotto la pelle

Infine, alcuni modelli lo descrivono come una super-Terra vulcanica, con un oceano di magma in superficie e un’atmosfera arricchita da gas vulcanici. In questo scenario, l’assenza di acqua liquida e la presenza di alte temperature (fino a 400°C) raccontano una storia di energia, instabilità e trasformazione.

Tracce di vita o specchi della Terra?

Tra tutti i dati raccolti su K2-18 b, ce n’è uno che ha fatto sobbalzare l’immaginazione collettiva: la possibile rilevazione di dimetil solfuro (DMS), una molecola che sulla Terra è associata alla vita marina, in particolare alla presenza di fitoplancton. Se confermata, sarebbe la prima volta che rileviamo una potenziale biofirma su un pianeta al di fuori del Sistema Solare.

Ma la scienza, si sa, cammina con passo cauto. I segnali rilevati sono deboli, al limite della significatività statistica, e potrebbero avere origini completamente non biologiche: reazioni chimiche nell’atmosfera, impatti cometari, o processi ancora sconosciuti. L’euforia iniziale lascia spazio alla riflessione, e l’ipotesi della vita resta, per ora, una suggestione affascinante, non una scoperta confermata.

Eppure, proprio questa zona grigia dell’incertezza è forse la parte più fertile. Ci costringe a fare qualcosa che la scienza, nei suoi momenti migliori, sa fare benissimo: ridefinire le domande.

Che cos’è davvero una biofirma? Come possiamo riconoscere la vita, se si manifesta in forme radicalmente diverse da quelle terrestri? Quanta parte della nostra idea di “vita” è basata su preconcetti antropocentrici?

Il rischio, altrimenti, è quello di cercare solo copie della Terra: mondi con la nostra stessa chimica, la nostra stessa biologia, le nostre stesse condizioni. Ma l’universo è vasto e creativo. La vita potrebbe essere più varia, più ingegnosa, più sfuggente di quanto siamo abituati a pensare.

K2-18 b, in questo senso, non è solo un possibile “nuovo mondo”. È uno specchio: ci rimanda indietro l’immagine delle nostre aspettative, dei nostri limiti percettivi, e dei nostri desideri più profondi. E ci chiede, con la forza silenziosa di un oceano forse alieno: sei pronto a riconoscermi, anche se non ti somiglio?

Oltre l’astronomia: il risveglio filosofico

1. Unicità umana in discussione

Per secoli, abbiamo guardato il cielo notturno con la sensazione profonda di essere un’eccezione: un pianeta abitato in un cosmo silenzioso, una coscienza isolata nell’immensità. K2-18 b non ha ancora spezzato definitivamente questa convinzione, ma la incrina. Come una crepa nella superficie liscia del nostro racconto millenario, apre alla possibilità che la vita non sia rara, ma ricorrente — che l’universo non sia vuoto, ma vivo in potenza.

La questione allora cambia di segno. Non si tratta più solo di chiedersi “Siamo soli?”, ma di affrontare domande più profonde, quasi vertiginose: “Quanto è comune la vita? Quanto è comune la coscienza? In quante forme può esistere il sentire, il percepire, l’essere?”

“La scoperta di un'altra goccia d'acqua viva nell’oceano dell’universo non ci sminuisce: ci colloca.”

È un cambio di prospettiva radicale. L’essere umano smette di essere il vertice della creazione e diventa parte del tutto, voce tra le voci, onda tra le onde.

In questa catena di interdipendenze, l’umano è incluso, non esclusivo. È questo il risveglio silenzioso che K2-18 b ci offre: non siamo i primi né gli ultimi, non siamo i padroni né i privilegiati. Siamo coscienza che emerge nel cosmo, e forse, una tra le tante.

Riconoscere di non essere soli non è un colpo al nostro valore: è un invito a relazionarci diversamente con il vivente, con l’universo, e con la nostra stessa immagine. È un atto di maturità filosofica, una nuova forma di umiltà cosmica.

2. Spiritualità dell’umiltà cosmica

Se la vita può esistere altrove, e magari in forme radicalmente diverse dalle nostre, allora il cosmo non è solo un teatro silenzioso dove recitiamo da protagonisti: è un tessuto vivo, in cui ogni nodo potrebbe essere un mondo, ogni mondo una possibilità.

Questa consapevolezza apre a una forma di spiritualità nuova — o forse antica: una spiritualità dell’umiltà cosmica. In essa, l’essere umano non si pensa come il modello della vita, ma come una sua espressione contingente. Non siamo l’archetipo, ma una variazione sul tema dell’esistere. Un modo in cui l’universo, per un tratto infinitesimo della sua storia, ha assunto carne, pensiero e parola.

“La nostra forma di vita non è il modello, ma uno dei modi possibili in cui l’universo prende forma sensibile.”

È un pensiero che vibra nelle corde di filosofi come Spinoza, per cui tutto è parte di una sostanza unica, infinita e intelligente, e risuona nelle immagini poetiche del Taoismo, dove la saggezza consiste nel wu wei — il non forzare, l’agire senza imposizione.

Il maestro Zhuangzi raccontava il sogno del saggio che si credeva farfalla, e si domandava, al risveglio, se fosse un uomo che aveva sognato di essere farfalla o una farfalla che stava sognando di essere uomo. In quel racconto paradossale c’è un’intuizione profonda: i confini tra ciò che è umano e ciò che non lo è non sono così netti, così solidi come crediamo. Sono permeabili, come le atmosfere dei mondi lontani.

In questa visione, l’umiltà non è rassegnazione, ma apertura: un atteggiamento di meraviglia attiva, capace di restare in ascolto dell’altro — anche quando l’altro non parla la nostra lingua, non respira il nostro ossigeno, non condivide la nostra biochimica.

È un invito a non cercare di spiegare tutto subito, ma a restare nel mistero come si resta in silenzio davanti al mare: non per ignoranza, ma per rispetto.

3. Esplorazione come atto etico

Se K2-18 b, o altri mondi come lui, dovessero rivelarsi capaci di ospitare forme di vita — o semplicemente condizioni favorevoli alla vita — allora l’esplorazione spaziale non potrà più essere guidata solo dalla curiosità scientifica o dall’ambizione tecnologica. Dovrà diventare anche un atto etico.

La domanda non è tanto se possiamo raggiungere questi pianeti, ma se sappiamo relazionarci a loro senza proiettare le stesse logiche di sfruttamento che abbiamo applicato sulla Terra. L’idea di “colonizzare” altri mondi porta con sé un retaggio linguistico e culturale problematico: implica proprietà, controllo, estrazione. Ma forse lo spazio non è un nuovo confine da superare. Forse è un nuovo specchio da attraversare.

“Ogni forma di esplorazione dovrebbe ispirarsi non al dominio, ma all’osservazione paziente.”

Da qui nasce un nuovo principio, ancora tutto da elaborare ma già profondamente necessario: la cura del possibile. Un’etica che non parte dalla certezza di ciò che troveremo, ma dal rispetto per ciò che potrebbe esserci. Un’etica cauta, ma non timorosa. Sensibile, ma non paralizzata.

Questa visione si collega all’ecologia profonda, che vede l’essere umano non come dominatore della natura, ma come parte di una rete vivente. Espandere questa consapevolezza al cosmo significa accettare che non tutto ciò che è esplorabile è anche disponibile. E che il semplice fatto che un luogo sia raggiungibile non lo rende automaticamente nostro.

Nel contesto dell’astrobiologia, si parla di planetary protection: proteggere i mondi alieni da contaminazioni involontarie. Ma forse si tratta di qualcosa di più profondo. Forse si tratta di imparare a conoscere senza modificare, di contemplare senza possedere.

In altre parole: imparare a restare ospiti anche quando nessuno ci ha ancora invitato.

Questa è, in fondo, una forma nuova di spiritualità terrestre: non più centrata sul privilegio, ma sulla responsabilità di esistere in un universo vivo. K2-18 b, con i suoi enigmi liquidi, ci sfida non solo a scoprire, ma a meritarci ciò che scopriamo.

4. L’esplorazione come gesto spirituale

Nel nostro immaginario, andare oltre la Terra è spesso descritto come un atto di conquista, una fuga verso nuove frontiere. Ma forse l’esplorazione, nel suo significato più profondo, non è evasione: è riflesso. Non si tratta di abbandonare ciò che siamo, ma di scoprirlo meglio attraverso ciò che non siamo.

In questo senso, K2-18 b non è solo un pianeta lontano: è una domanda incarnata nella materia. Ci interpella con la sua presenza silenziosa e remota:

Cosa chiamiamo “vita”?

Cosa ci rende “umani”, se là fuori esistono altre forme di coscienza, o anche solo altri modi di esistere?

Quali biologie, quali linguaggi, quali sensibilità ancora non immaginiamo?

“Ogni esopianeta abitabile è una preghiera silenziosa lanciata nel vuoto.”

C’è qualcosa di profondamente spirituale in questo gesto: guardare il cosmo non solo per misurarlo, ma per confrontarci con l’inconoscibile, per aprire varchi dentro di noi. È una forma di trascendenza immanente: non per fuggire dalla condizione terrestre, ma per riconnetterci a essa in modo più consapevole.

La scienza diventa così una forma di meditazione collettiva: raccoglie dati, certo, ma li trasforma in significati. Ogni atmosfera rilevata, ogni spettro luminoso analizzato, è anche una possibilità in più di scorgere il nostro riflesso in una natura che non ci appartiene, ma a cui apparteniamo.

K2-18 b, nel suo enigma, ci ricorda che esplorare lo spazio non è solo un’impresa tecnologica: è un atto poetico, una sfida morale, una ricerca di senso. E come ogni vero cammino di conoscenza, ci cambia.

Perché alla fine, ogni passo oltre la Terra ci chiede: che umanità vogliamo essere? Non solo nel modo in cui viviamo qui, ma nel modo in cui ci presentiamo al cosmo.

Impatto sulla società terrestre

Parlare di K2-18 b non significa solo guardare al futuro dell’esplorazione spaziale, ma anche interrogarsi sul presente terrestre. Ogni nuova ipotesi su questo pianeta – ogni molecola, ogni variazione di spettro luminoso – si riflette come un’eco nel modo in cui strutturiamo la nostra cultura, la nostra ricerca, e persino il nostro senso civico.

Ricerca e innovazione

La possibilità che esistano mondi abitabili molto diversi dalla Terra sta rivoluzionando i criteri con cui definiamo l’abitabilità stessa. Non più “simile a noi”, ma compatibile con la vita, anche se aliena nei presupposti. Questa espansione concettuale sta già spingendo verso nuove missioni, come il telescopio europeo Ariel, e stimolando lo sviluppo di strumenti più sensibili, algoritmi intelligenti e modelli multidisciplinari.

Ma l’innovazione non riguarda solo la tecnologia: riguarda anche il linguaggio scientifico, che si fa più inclusivo, più aperto al dubbio, più pronto a riscrivere i suoi stessi paradigmi.

Educazione e ispirazione

Scoperte come quella di K2-18 b hanno un potere rarissimo: accendono la meraviglia. Non solo negli scienziati, ma anche nei ragazzi e nelle ragazze che, per la prima volta, si chiedono se le stelle siano davvero lontane o solo un altro modo per guardare dentro di sé.

Queste narrazioni, che intrecciano scienza, filosofia e immaginazione, nutrono l’educazione. Rafforzano il legame tra cultura umanistica e cultura scientifica. Invitano le scuole, le università e i musei a reinventare il modo in cui si parla di universo, e dunque anche di umanità.

Etica e politica

E poi c’è il tema forse più urgente di tutti: quello etico e politico. Il sogno dell’esplorazione spaziale non può più basarsi su dinamiche di conquista. Servono nuovi codici, nuove parole, nuove forme di rispetto cosmico.

La discussione sulla planetary protection — la protezione dei mondi che esploriamo — non è solo una misura tecnica: è una dichiarazione di intenzioni morali. È il riconoscimento che anche ciò che non capiamo, anche ciò che non ci somiglia, ha diritto di esistere intatto.

In questo senso, parlare di gas e oceani alieni è anche parlare di diritti e responsabilità: come ci muoveremo nel cosmo? Con quale atteggiamento? E quali gesti compiremo, ora, sulla Terra, per dimostrarci all’altezza di quel dialogo silenzioso che il cielo ci sta offrendo?

K2-18 b come simbolo

K2-18 b, forse, non cambierà la nostra quotidianità. Non ci porterà – almeno per ora – nuove energie, nuove risorse o nuovi luoghi da abitare. Ma ci regala qualcosa di meno tangibile e più profondo: una metanoia cosmica, un mutamento del nostro modo di vedere, sentire e pensare.

Ci ricorda che non siamo soli, ma nemmeno centrali. Che la vita, se esiste altrove, non lo fa per assomigliarci, ma per mostrarci quanto possa essere varia, inventiva, radicalmente altra. Eppure, proprio in questa alterità, possiamo ritrovare il senso più autentico del nostro appartenere all’universo.

“Oltre la Terra, non senza la Terra.”

Un messaggio sottile, ma potente. Esplorare il cosmo non è un invito a fuggire, ma a riscoprire la nostra casa con occhi diversi. A prenderci cura del nostro pianeta con la stessa meraviglia con cui guardiamo K2-18 b: non perché sia raro, ma perché è parte di un tutto.

Forse, in fondo, la vera rivoluzione non sarà trovare la vita là fuori, ma imparare a riconoscere – nei riflessi liquidi di un mondo alieno – il volto ancora sconosciuto dell’umano. Un volto che sa stupirsi, rispettare, custodire. E che finalmente, guardando il cielo, comincia a ritrovare sé stesso.

Questo blog è pubblicato con licenza CC BY-SA-4.0